Для тех, кому лень читать, но интересно знать, сообчу главное: как и после урожая 1916 года, избыток хлебов превышал 500 миллионов пудов.

( Ещё семь с половинкой страничек-картинок под катом )

(Источник: Урожай хлебов в России в 1917 году. - Москва, 1918)

( Ещё семь с половинкой страничек-картинок под катом )

(Источник: Урожай хлебов в России в 1917 году. - Москва, 1918)

Петроград рыбный в цифрах

Jul. 4th, 2015 12:04 pm

( Ещё четыре странички-картинки под катом )

(Источник: Веберман Э. А. Снабжение Петрограда рыбой. - Петроград, 1917)

Любопытные диаграммы, сравнивающие цены июля 1916 года с ценами июля 1914 года. Интересны не тем, что есть, например, цены на лапти, и даже не тем, что в одной картинке указаны цены по многим губерниям, а тем, что можно увидеть, насколько в связи с войной изменилось соотношение цен между губерниями.

Фотографии в альбоме «Диаграммы Особого Комитета для борьбы с дороговизной, 1916», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

Фотографии в альбоме «Диаграммы Особого Комитета для борьбы с дороговизной, 1916», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

100+ картинок.

Фотографии в альбоме «Война русских с немцами. 1914», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

Фотографии в альбоме «Война русских с немцами. 1914», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

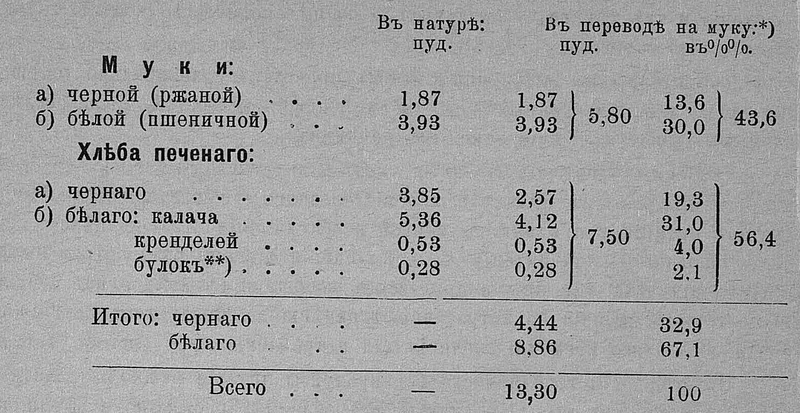

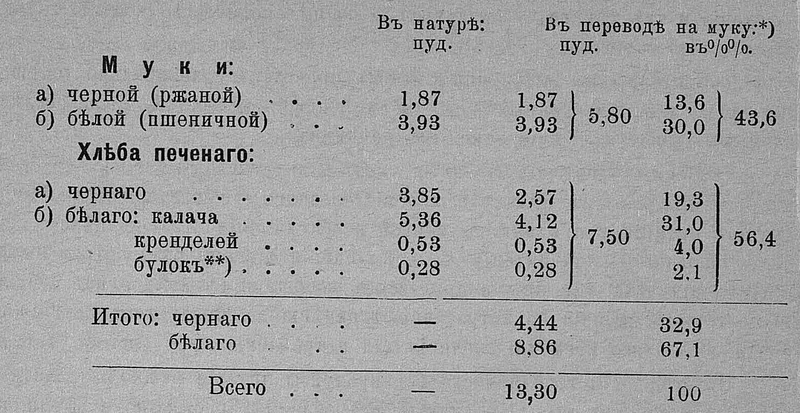

Втройне интересные цифры по потреблению. Во-первых, интересны тем, что это потребление городских жителей, а не сельских (каковое потребление более на слуху). Во-вторых, интересны тем, что потребление жителей не столичного города. В третьих, интересны тем, что это потребление военного времени, т.е. меньшее, если сравнивать с довоенным. Но при этом, как мне лично кажется, вполне себе нормальное - не голодное потребление.

Всего 21 табличка: хлеб, мясо, рыба, яйца, молоко, крупы, чай, сахар и т.д.

Фотографии в альбоме «Потребление продуктов питания населением Саратова в 1915/1916 году», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

(Источник: Предварительные данные переписи населения г. Саратова и его пригородов, произведенной в 1916 году. - Саратов, 1916)

Всего 21 табличка: хлеб, мясо, рыба, яйца, молоко, крупы, чай, сахар и т.д.

Фотографии в альбоме «Потребление продуктов питания населением Саратова в 1915/1916 году», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

(Источник: Предварительные данные переписи населения г. Саратова и его пригородов, произведенной в 1916 году. - Саратов, 1916)

Англия, Франция, Италия, САСШ, СССР и другие. Всего 70 страничек-табличек.

Фотографии в альбоме «Индексы стоимости жизни и розничные цены в странах мира в 1914-1924 годах», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

Фотографии в альбоме «Индексы стоимости жизни и розничные цены в странах мира в 1914-1924 годах», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

Об реквизиции и развёрстке

May. 21st, 2015 12:39 pmЧастенько в этих наших жежешных спорах можно услышать ответную претензию "красных" "белым", когда "белые" начинают обвинять "красных" во всех смертных грехах советской власти, которая обычно звучит так: "А у вас негров линчуют!" "Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!" "Это ещё при царе началось/было!" Приём универсальный, потому что родственные косяки, имевшиеся у советской власти и царизма, действительно можно найти. Правда, иногда такой полемический приём имеет некоторую сомнительность. Например, оправдание миллионного ГУЛАГа тем, что при царе тоже отправляли на каторгу тысячу человек в год, лично для меня не является убедительным.

Одна из встречавшихся мне неоднократно таких вот обратных претензий - это указание на то, что, мол, реквизиции и развёрстку ввели ещё при царе, а значит, тов. Ленин и Ко есть белые и пушистые граждане, которым просто не повезло со страной и наследством. Поскольку мало кто из читающих и даже пишущих данное "опровержение" в курсе, о чём идёт речь, позволю себе запостить небольшую справочку-пособие (для более подробного рассмотрения вопроса отсылаю интересующихся, например, к книге Кондратьева "Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции"), которая может быть полезна неравнодушной общественности для будущих **ачей по сабжу.

Реквизиции

Это не чистое изъятие, а принудительная покупка.

Реквизиции – не столько прямой путь получения продовольствия, но в первую очередь угроза реквизицией как стимул к сбыту населением продовольствия на установленных условиях.

Право реквизиций изначально принадлежало только военному ведомству на территориях чрезвычайной охраны.

Прямые реквизиции – редкость.

До августа 1915 года вне театра войны военные власти по согласованию с гражданскими властями могли обращать реквизицию на торговые запасы (т.е. в тех случаях, когда запасы придерживались в ожидании роста цен).

Из заготовленных в кампанию 1914-1915 гг. 303 миллионов пудов реквизировано было только 225 тысяч пудов, т.е. меньше 0,1% заготовок.

С августа 1915 года гражданские власти тоже получили право реквизиций.

Цель – заставить продавать по твёрдым ценам. В случае реквизиции цена понижалась на определённый процент.

С октября 1915 по февраль 1916 года, по неполным, правда, данным было всего 50-60 случаев реквизиций.

Принудительная развёрстка хлебов

Введена в начале декабря 1916 года. Распространялась на 30 губерний.

Смысл – распределение по местностям, исходя из урожая, запасов и норм потребления, плана по покупке продовольствия у хозяйств (у обществ и частных хозяев). Торговые запасы из развёрстки исключались и покупались обычным порядком.

Хлеба подлежали сдаче в течение 6 месяцев.

Правительство стимулировало продажу зерна хозяйствами до развёрстки.

Меры стимулирования: твёрдая цена на франко-амбар, вместо франко-станция; если владелец не хочет или не может вывозить зерно зам, ему выплачивается твёрдая цена за вычетом стоимости перевозки, а перевозчику выплачивается двойная цена; комиссионные комиссионерам выплачиваются за крупные партии в двойном и тройном размере; если ссыпные пункты комиссионеров находятся дальше 20 вёрст, то для него устанавливается такой же тариф на перевозку, как и для владельцев зерна.

Всем этим правительство пыталось ускорить заготовки до введения развёрстки.

С января 1917 года действовали дополнительные льготы и премии.

Если владельцы зерна отказываются сдавать его по твёрдым ценам, тогда зерно реквизируется, а из цены вычитаются стоимость вывоза и 15% штрафа.

Правительство активно разъясняло населению, что 9/10 зерна идёт в защищающую отечество армию.

Проблемы.

1. Несоответствие развёрстки запасам хлеба в губернии. В основном не в пользу государства – только на 9 губерний расписали больше, чем было бы логично, а с 21 губернии можно было бы взять больше.

2. Отсутствие в «Положении о развёрстки» чётки правил для губерний, что приводило к разнобою в организации и к вызванным этим проблемам.

3. Несоответствие необходимой скорости дела его сложности и культурности населения.

4. В целом развёрстка (именно развёрстка, не путать с собственно заготовками; которая, впрочем, начиналась тоже нелегко) проводилась тяжело, с уменьшением принятых на себя обязательств по мере спуска на уездный и волостной уровень.

Основные основания развёрстки по волостям (в каждой волости исходили не из общих правил, а из своих желаний) – свободные избытки зерна и подесятинно (это два основных основания), а также по валовому сбору, по общим ресурсам или по наделу.

Ну и табличка с итогами государственных заготовок:

Вот как-то так.

Одна из встречавшихся мне неоднократно таких вот обратных претензий - это указание на то, что, мол, реквизиции и развёрстку ввели ещё при царе, а значит, тов. Ленин и Ко есть белые и пушистые граждане, которым просто не повезло со страной и наследством. Поскольку мало кто из читающих и даже пишущих данное "опровержение" в курсе, о чём идёт речь, позволю себе запостить небольшую справочку-пособие (для более подробного рассмотрения вопроса отсылаю интересующихся, например, к книге Кондратьева "Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции"), которая может быть полезна неравнодушной общественности для будущих **ачей по сабжу.

Реквизиции

Это не чистое изъятие, а принудительная покупка.

Реквизиции – не столько прямой путь получения продовольствия, но в первую очередь угроза реквизицией как стимул к сбыту населением продовольствия на установленных условиях.

Право реквизиций изначально принадлежало только военному ведомству на территориях чрезвычайной охраны.

Прямые реквизиции – редкость.

До августа 1915 года вне театра войны военные власти по согласованию с гражданскими властями могли обращать реквизицию на торговые запасы (т.е. в тех случаях, когда запасы придерживались в ожидании роста цен).

Из заготовленных в кампанию 1914-1915 гг. 303 миллионов пудов реквизировано было только 225 тысяч пудов, т.е. меньше 0,1% заготовок.

С августа 1915 года гражданские власти тоже получили право реквизиций.

Цель – заставить продавать по твёрдым ценам. В случае реквизиции цена понижалась на определённый процент.

С октября 1915 по февраль 1916 года, по неполным, правда, данным было всего 50-60 случаев реквизиций.

Принудительная развёрстка хлебов

Введена в начале декабря 1916 года. Распространялась на 30 губерний.

Смысл – распределение по местностям, исходя из урожая, запасов и норм потребления, плана по покупке продовольствия у хозяйств (у обществ и частных хозяев). Торговые запасы из развёрстки исключались и покупались обычным порядком.

Хлеба подлежали сдаче в течение 6 месяцев.

Правительство стимулировало продажу зерна хозяйствами до развёрстки.

Меры стимулирования: твёрдая цена на франко-амбар, вместо франко-станция; если владелец не хочет или не может вывозить зерно зам, ему выплачивается твёрдая цена за вычетом стоимости перевозки, а перевозчику выплачивается двойная цена; комиссионные комиссионерам выплачиваются за крупные партии в двойном и тройном размере; если ссыпные пункты комиссионеров находятся дальше 20 вёрст, то для него устанавливается такой же тариф на перевозку, как и для владельцев зерна.

Всем этим правительство пыталось ускорить заготовки до введения развёрстки.

С января 1917 года действовали дополнительные льготы и премии.

Если владельцы зерна отказываются сдавать его по твёрдым ценам, тогда зерно реквизируется, а из цены вычитаются стоимость вывоза и 15% штрафа.

Правительство активно разъясняло населению, что 9/10 зерна идёт в защищающую отечество армию.

Проблемы.

1. Несоответствие развёрстки запасам хлеба в губернии. В основном не в пользу государства – только на 9 губерний расписали больше, чем было бы логично, а с 21 губернии можно было бы взять больше.

2. Отсутствие в «Положении о развёрстки» чётки правил для губерний, что приводило к разнобою в организации и к вызванным этим проблемам.

3. Несоответствие необходимой скорости дела его сложности и культурности населения.

4. В целом развёрстка (именно развёрстка, не путать с собственно заготовками; которая, впрочем, начиналась тоже нелегко) проводилась тяжело, с уменьшением принятых на себя обязательств по мере спуска на уездный и волостной уровень.

Основные основания развёрстки по волостям (в каждой волости исходили не из общих правил, а из своих желаний) – свободные избытки зерна и подесятинно (это два основных основания), а также по валовому сбору, по общим ресурсам или по наделу.

Ну и табличка с итогами государственных заготовок:

Вот как-то так.

Фотографии в альбоме «ОСАМГОУ», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

(Источник: Очерк деятельности Отдела снабжения армии за первый год. Июль 1915 - Июль 1916. - Москва, 1917)

( Read more... )

(Источник: Очерк деятельности Отдела снабжения армии за первый год. Июль 1915 - Июль 1916. - Москва, 1917)

Фотографии в альбоме «Николай II в действующей армии», автор nilsky-n на Яндекс.Фотках

( Read more... )

( Read more... )

Реинкарнация сайта «Август 1914-го...»

Nov. 10th, 2014 12:06 pmОригинал взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) august_1914 в Запуск Интернет-сайта «Август 1914-го...» v2.0

august_1914 в Запуск Интернет-сайта «Август 1914-го...» v2.0

Хотя название моего сайта о Первой мировой войне осталось прежним, как в целом и его структура, новая версия содержит ряд изменений:

Также в планах - раздел картографических материалов, фотобанк, картотека участников Первой мировой войны в рядах Русской императорской армии и многое другое.

Первоочередные задачи, что я поставил перед собой - это составление максимально подробной и полной Интернет-библиотеки источников и научной/научно-популярной литературы об истории Первой мировой войны.

А кроме того - работа над библиографической базой о Великой войне 1914-1918 гг., охватывающей большинство посвященных ей публикаций, выходивших в печати/Интернете.

Насущная необходимость в создании таких библиотеки и каталога очевидна, пожалуй, каждому исследователю истории Первой мировой, как и любителю.

Я подступился к ним в одиночку, но в ходе работы многие и многие единомышленники, коллеги, специалисты и энтузиасты откликнулись с готовностью помочь. Огромное им (вам!) спасибо!

Интернет - это идеальные среда и инструмент научного обмена. Интернет-библиотека - лучшее из возможных хранилищ овеществленного знания, плодов труда ученых.

Я постараюсь сделать и это свое начинание достойным такой оценки, и не для себя - для вас.

Поскольку в ремесле, что мы избрали своим, всё, наконец, должно стать достоянием всех. В добрый час!

P.S.

Принимаю поздравления, замечания, пожелания и - очень прошу пиара, перепостов и т.д.

Хотя название моего сайта о Первой мировой войне осталось прежним, как в целом и его структура, новая версия содержит ряд изменений:

- прежде всего, новые домен и URL: http://august-1914.com;

- новый минималистичный дизайн, более подходящий Интернет-библиотеке;

- более подробная структура разделов сайта, представленная в меню слева;

- и, разумеется, качественно и количественно лучшее содержание.

Также в планах - раздел картографических материалов, фотобанк, картотека участников Первой мировой войны в рядах Русской императорской армии и многое другое.

Первоочередные задачи, что я поставил перед собой - это составление максимально подробной и полной Интернет-библиотеки источников и научной/научно-популярной литературы об истории Первой мировой войны.

А кроме того - работа над библиографической базой о Великой войне 1914-1918 гг., охватывающей большинство посвященных ей публикаций, выходивших в печати/Интернете.

Насущная необходимость в создании таких библиотеки и каталога очевидна, пожалуй, каждому исследователю истории Первой мировой, как и любителю.

Я подступился к ним в одиночку, но в ходе работы многие и многие единомышленники, коллеги, специалисты и энтузиасты откликнулись с готовностью помочь. Огромное им (вам!) спасибо!

Интернет - это идеальные среда и инструмент научного обмена. Интернет-библиотека - лучшее из возможных хранилищ овеществленного знания, плодов труда ученых.

Я постараюсь сделать и это свое начинание достойным такой оценки, и не для себя - для вас.

Поскольку в ремесле, что мы избрали своим, всё, наконец, должно стать достоянием всех. В добрый час!

P.S.

Принимаю поздравления, замечания, пожелания и - очень прошу пиара, перепостов и т.д.

( Три странички под катом )

(Источник: Продовольствие Петрограда за время войны. Доклад городскому продовольственному комитету члена комитета, гласного М.П.Фёдорова. - Петроград, 1915)

Гриневецкий с Канторовичем у нас уже были, но сегодня - в гораздо лучшем разрешении (Лёша, как ты и просил:)). И они, и "Военно-инженерный сборник" "весят" прилично, зато качество весьма и весьма радует.

Гриневецкий 1919 и 1922 года и Канторович:

"Военно-инженерный сборник":

Содержание выпусков (кликабельно):

Скачать одним архивом (или выбрать нужное) - здесь.

Гриневецкий 1919 и 1922 года и Канторович:

"Военно-инженерный сборник":

Содержание выпусков (кликабельно):

Скачать одним архивом (или выбрать нужное) - здесь.

Об паровозах и вагонах

Sep. 16th, 2014 10:00 pmВо Франции, выпускавшей до войны ежегодно 15.000 вагонов и 575 паровозов, во время войны в течение 54 месяцев не было построено ни одного паровоза, ни одного вагона (заявление министра общественных работ с трибуны Палаты депутатов 9 мая 1919 г).

<...>

По докладу министра путей сообщения в 1917 г. (февраль) за 1915 и 1916 гг. [в России] построено 1.500 паровозов широкой колеи и 265 узкоколейных и 55 тыс. товарных вагонов и платформ.

(Источник: Н. Васильев. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. - М.: Госвоениздат, 1939)

<...>

По докладу министра путей сообщения в 1917 г. (февраль) за 1915 и 1916 гг. [в России] построено 1.500 паровозов широкой колеи и 265 узкоколейных и 55 тыс. товарных вагонов и платформ.

(Источник: Н. Васильев. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. - М.: Госвоениздат, 1939)